| EN

Hervé Ic,

peinture « glam électro »,

ou l’âge d’or de la peinture.

entretien avec Frédéric Bouglé

collection mes pas à faire au Creux de l’enfer, mai-juin 2007

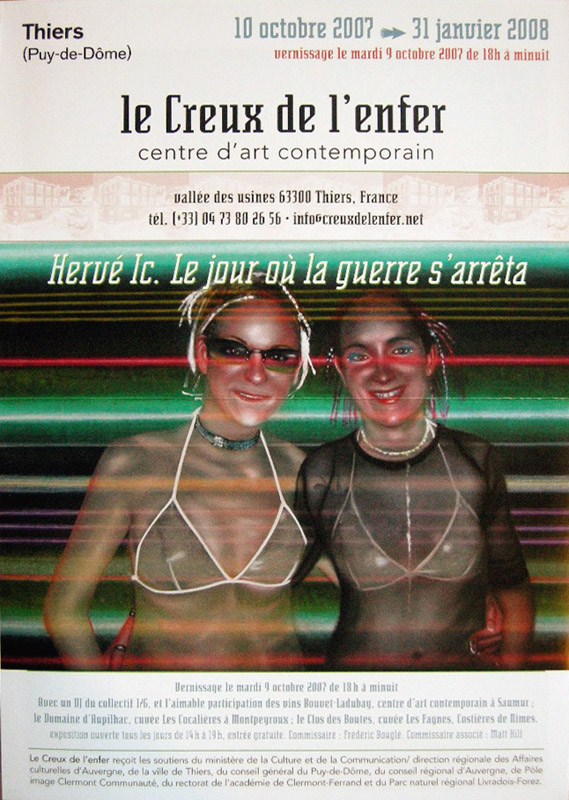

Frédéric : Tu présentes, Hervé, une exposition personnelle de peinture au Creux de l’enfer, à l’étage du bâtiment. C’est un espace particulièrement adapté, avec ses cimaises qui baignent dans une belle lumière que procurent les grandes verrières. Tu nous disais que tu souhaitais réaliser « quelque chose de dense et d’organisé comme un opéra » avec pour titre à ce projet « Le jour où la guerre s’arrêta ». Que veux-tu exprimer par là ?

Hervé : J’ai souvent été surpris par la complexité de certains opéras qui regroupent tant de compétences de scène. Que cela soit un divertissement populaire tient sans doute à la part du mythe et de l’émotion qui y domine comme dans les grandes épopées. L’acmé d’un opéra, c’est l’émotion. Aujourd’hui, le moment héroïque ou tragique est regardé avec méfiance. Dans une société de maîtrise technique, ce point de basculement semble potentiellement révolutionnaire. Il est craint. Le Creux de l’enfer est effectivement fort sur le plan scénique ; c’est un lieu idéal pour exercer les aptitudes de la peinture contemporaine sur cette voie.

Frédéric : Ainsi, dans ta recherche picturale, l’émotion en est l’enjeu. J’ai même l’impression que c’est autant le cadre que la conséquence de ce saisissement qui sont en cause, le lieu du vertige où l’image s’estompe. Les sujets les motifs de ta peinture ramènent en effet aux grandes épopées, que ce soit dans un registre majeur de la peinture ancienne ou dans l’espace contemporain du songe, des dancings : grands et somptueux vaisseaux à voile du seizième siècle, ou réservoir sensoriel de la rave party où la jeunesse s’oublie. Et puis, il y a une sorte d’obsession du portrait, des portraits qui quelque part se refusent. Parfois, ce seront franchement des personnages de dos, comme cette délicate série présentée au Collombier, à Cunlhat, près de Thiers, quand d’autres peintures montreront des figures, belles ou plus cruelles, mais alors masquées d’une féérie désenchantée ou fardées de lumière.

Hervé : Oui, toutes ces peintures tournent autour d’une intuition que je tente de cerner par approches successives, par assemblage de correspondances. Il s’agit d’une perception stratifiée — donc multiple et imparfaite — du réel. Parce que le réel n’a pas toujours été considéré comme évident et lisse. Lorsque notre ancêtre cueilleur-chasseur partait en reconnaissance du monde, il était de fait confronté à l’inattendu, à l’inexplicable, à l’émotion. Cette perturbation des fonctions cognitives entraîne une réévaluation de la compréhension du réel. Est-ce là que se forme l’intelligence ? Je ne sais pas, mais face à une oeuvre inattendue, il peut se déclencher une prise de conscience similaire. Un éblouissement dans lequel s’intègre une masse d’informations élémentaires et dispersées, sans lien logique ni chronologique. Voir, comprendre, saisir, voilà la discipline commune du chasseur et du sorcier.

Frédéric : Quand ces portraits sont peints de dos, tu regardes des modèles, qui eux, ne te voient pas ? Quand tu peins tel adolescent dans la danse de sa transe, sous des rampes de lumières, ou cette fille dans une pose de bondage, tu montres des scènes excessives, de nuit, en décalage de la norme quotidienne. Ce sont des clichés qui n’appartiennent pas à la vie courante, l’en-soi est replié, retourné en lui-même. Les rapports à l’autre sont au bord, tout au bord de disparaître. Ces individus, jeunes, sont plongés, exhibés dans un monde jouissif intérieur. On le sait, dans la tradition la peinture est liée au portrait. Ici, dans ta manière de peindre, c’est une peinture de portrait générationnelle, une expression qui va traduire un cadre social précis, un espace clos, un sujet psychologique spécifique…

Hervé : A l’origine, les portraits de dos étaient une rupture, je voulais quitter la face austère qu’est devenu le portrait moderne. Une forme contraire à la réalité humaine que je vois habitée de conflits entre les aspirations intimes et officielles, une schizophrénie de principe. Je me suis interrogé sur la forme actuelle d’un tel visage. A cette question, le dos fut une sorte de trêve. Une absence obsessionnelle de réponse sur laquelle est venue se greffer la logique de l’affect, de l’envers. Mais cette astuce m’a libéré du convenu, et j’ai pu m’approprier certaines zones de faille avec intérêt. Des rassemblements mimétiques sur fond d’explosions stroboscopiques et de fumigènes, des possessions tribales, les raves me sont apparues comme un cadre idéal d’expérimentation, celui d’un foisonnement libre, mais non gratuit, et chargé de signification. C’était la marque du refoulé, la mise en scène d’une guerre non vécue, mais émergeante, rêvée, traquée, la perméabilité de l’âme à toutes les influences. Pour moi, c’était une issue, un passage vers une nouvelle image en accord avec la réalité que je vois. Celle d’une génération soumise au schéma d’une violence morale qu’elle ne comprend pas. Une spécificité anthropologique, peut-être. Car il s’agissait là d’orientations collectives et non individuelles, une microsociété en quête de cohésion à travers une apparence postguerrière. Ce qui est parfait pour moi. Je ne suis pas un peintre de la guerre mais de l’après, de l’après-vingtième siècle dont le vocabulaire, qu’il soit des années 1920 ou 1980, est toujours celui de la destruction. Notre petit monde, lui, surfe sur un vocabulaire électro. Celui du sample et du remix. Indépendamment du sujet « Rave », il y avait là une logique esthétique à saisir.

Frédéric : Mais, d’une manière plus générale, dans un contexte existentiel, tu disais que la guerre c’est aussi la vie. Voudrais-tu dire alors, selon le titre de l’exposition « Le jour où la guerre s’arrêta », que ce jour serait le dernier, que le propos, finalement, serait la mort ?

Hervé : Alors, effectivement, ça fait un bon raccourci. Disons que c’est maintenant le contexte qui fait le tableau. Comme il m’est difficile de parler peinture sans toutes ces digressions, il m’a semblé nécessaire de donner une perspective humaine au projet. Je voulais un cadre que tout le monde comprenne, la mort, celle de mon ami Alexandre. Je voulais pratiquer une peinture vraie, par ellemême, par l’époque. Une fois ancrée dans le réel, l’oeuvre peut atteindre la fiction.

Frédéric : De nombreuses toiles représentent des scènes plus ou moins « galantes », ou laissant supposer tout au moins des jeux coquins, des approches calculées, des stratégies sensuelles entre les personnages. Le cadre, les intérieurs, ramènent souvent aux années 1970, du moins si l’on en croit le mobilier, les motifs des papiers peints, le vestimentaire des personnages, leur coupe de cheveux ou le port de la moustache. Bref, nous sommes quasi dans « l’âge d’or », dans une atmosphère plutôt harmonieuse, insouciante, heureuse, sinon joyeuse. Et puis, on voit apparaître, sur quelques peintures, dans ce cadre charmant, une représentation, noir et blanc, d’une peinture accrochée à l’intérieur du tableau, dans la scène. Celle-ci représente un christ mort de petit format, à l’expression un peu grimaçante, à la chair livide et aux formes osseuses, ainsi que pourrait l’être une peinture de Lucas Cranach. Ce détail s’est révélé lorsque, avec Matt, nous visitions ton atelier à Bruxelles, car il agissait sur la narration du tableau. Il valide moins, peut-être, une vanité, qu’il n’invalide la peinture entière, sa joie première. Tout le tableau, par la présence de ce détail, culbute alors dans le contraire de son propos, véritable vanité retournée, inversée.

Hervé : Le mot qui me revenait à l’esprit le plus souvent, lorsque je commençais la série des « Rodox », c’est moral. Je voulais assumer une série morale. Une histoire de vices et de moeurs, parce que cet aspect est une forme de nos rêves désuets, un signe extérieur de civilisation. Je voulais qu’on se dise : Qui est ce type ? que veut dire sa peinture ? est-il frustré, conservateur, catholique, débauché, dandy, misogyne ou misanthrope ? est-il fréquentable ? En visant une époque que je n’ai pas vécue, mais qui m’a engendré, je voulais donner un antécédent, un background, à mes préoccupations futures, comme un bon roman permet à son auteur de s’inscrire dans l’époque choisie avec esprit critique. L’esthétique des seventies est forte, à l’image de sa mentalité égocentrique, et les formes graphiques dont j’ai fait le leitmotiv de ces toiles sont toujours centrées sur elles-mêmes. On retrouve ainsi une sorte d’enfermement psychédélique, comme un animal en vivarium finit par se « lover » sur lui-même, incapable de penser l’extérieur, il redéfinit l’espace par son propre corps. Quant à cette série, « Rodox », elle tire son nom d’une revue porno hollandaise des années 1960-1970, dont les mises en scènes préliminaires semblent finement inspirées des saynètes bourgeoises des dix-septième et dix-huitième siècles, les prédisposant exceptionnellement à une nouvelle récupération. Agrémentées d’accessoires symbolistes, elles prennent la patine spirituelle qui permet de poser un jugement à la fois sévère et amusé sur cette comédie. Quant au christ en question, c’est en fait une reprise d’un détail d’une oeuvre de Philippe de Champaigne, à la présence forte. Il ne met pas seulement l’homme face à son destin, mais la société face à ses fondements.

Frédéric : C’est une position bien étrange que celle que tu tiens. Tu t’appuies sur un contexte culturel précis, parfois tu te fais « peintre de portrait ou de moeurs » pour des époques et générations modernes ou contemporaines, avec une touche légèrement caricaturale, caustique, voire ironique, fantaisiste, et même quelque peu humoristique comme Pietro Longhi au dix-huitième siècle. Et puis, à d’autres moments, niant l’image figurale, démentant toute narration, tu abordes la peinture de manière plus abstraite. Il en est ainsi de la série des « Lumières », ces formes cerclées, auréolées, avec des blancs brûlants qui percent dans le pigment de la matière picturale. Des ambiances d’envoûtement qui forcent à l’acharnement, à l’émerveillement. Comment expliques-tu ces glissements ?

Hervé : Ils se sont imposés à moi. Il m’a fallu pas mal de temps pour organiser ma vie, et j’ai longtemps cru que je n’y parviendrais pas en peinture. Las, j’ai renoncé à chercher cette cohérence qui est censée être la marque des grandes oeuvres, considérant que si mes envies prenaient telle ou telle direction, il devait bien y avoir une cause, à défaut d’une raison. Le mieux était de laisser faire. Dans le cas présent, les lumières étaient à l’origine des fonds de scène de danse que je n’ai pas pu recouvrir. Tout comme le coucher de soleil qui est, de fait, la toile la plus élémentaire et la plus éloignée de mes positions actuelles. Elle plaît à tout le monde, y compris à moi-même. Devraiton renoncer à l’inattendu lorsqu’il est source d’émotion ? Ensuite, j’ai pris mon parti de ces écarts, y trouvant matière à scénographie. Sur le plan technique, les choses ont été plus évidentes puisqu’une manière de faire « ma petite cuisine » s’est imposée d’elle-même. Je me suis parfois demandé si un non-sujet global pourrait surgir de tout cela.

Frédéric : Le Coucher de soleil participe d’une esthétique partagée, tout le monde apprécie la beauté d’un coucher de soleil. Et c’est en effet un sujet « carte postale » tant stéréotypé et connoté, que peu aujourd’hui osent l’aborder dans l’art, que ce soit en peinture ou en photographie même. Il y a dans cette peinture « glam électro » une volonté d’affirmer une évidence qui tient à l’idée de la beauté. Mais cette obsession de la lumière, boules ou billes luminescentes, germe dans ton travail depuis une dizaine d’années, tout particulièrement autour des années 2000. Je pense à cette huile sur toile qui représente une mer voilée de scintillements blancs.

Hervé : C’est vrai que je cherchais une esthétique partagée par tous, mais ma préoccupation première ne fut pas tant la « beauté » qu’une certaine « évidence ». A l’époque, il y a une dizaine d’années, le cynisme faisait encore autorité en peinture. Cette posture était devenue une forme de crédulité ennuyeuse, et je cherchais à m’affranchir de la lourdeur moderniste. L’impératif du moment était pour moi de redéfinir un vocabulaire simple, et de mettre certaines choses à plat. Ainsi, je me suis dirigé vers des sujets élémentaires et positifs qui pouvaient incarner la peinture sans idéologie. Ce qui m’attirait, c’était la poésie des sujets faibles, des sujets au rebut, même stéréotypés. Et c’est effectivement au printemps 2000, à Ajaccio, que je commençai les figurines d’église, les cimetières, les bateaux, les perruches, les plages… Le kitsch et les motifs populaires ne me faisaient plus peur. Il faut dire, vivant à Barbès, que j’avais appris à reconnaître le potentiel de ces référents. J’avais même commencé une collection de bibelots à 3 euros qui m’amusait beaucoup. Recouvertes d’une lumière baroque, ces choses prenaient une dimension merveilleuse, tout à fait fascinante comparée au rejet qu’elles pouvaient susciter. Mais cela n’a pas duré, et rapidement j’ai recommencé à complexifier mes projets, comme à la galerie de Marie Rotkopf en 2001, avec cette installation de peinture plongée dans les reflets d’une guirlande de Noël sur une musique de Steve Reich. Lorsque la tour Eiffel, elle-même, s’est illuminée, la chose fut plus tendance, et j’ai arrêté. Il en reste un certain goût pour les rencontres fortuites, comme notre coucher de soleil. Quant au pourquoi de ces boules lumineuses ? Embellir, cosmétique, cosmos, astre, étoile, lumière. Je suppose qu’on peut y voir une forme universelle de renaissance. Mais il faut comprendre l’hostilité que cela a suscité chez les tenants de la vieille école. Alors, voilà ce que je leur réponds : la durée de vie d’un bulldozer est bien courte devant le scintillement de la mer.

Frédéric : Il y a aussi une constante dans ton travail depuis dix ans, avec cette fascination pour la lumière. Cette dernière est devenue récemment le sujet même d’un travail qui, quelque part, t’a fait quitter la figuration. Peux-tu nous expliquer comment tu en es arrivé à cet absolu ? et comment ce travail s’élabore-t-il aussi techniquement ?

Hervé : La vision d’une évolution qui conduit de la figuration à l’abstraction est archaïque. Ce qui est certain, en revanche, c’est que ces deux formes se régénèrent. Elles s’appellent comme « issue » l’une de l’autre, et leur mixtion ne semble pas un projet durable. Ces lumières ne signifient donc pas un aboutissement absolu. Je dirais qu’elles ont toujours été là, au même titre qu’un portrait ou un paysage. C’est une forme première qui porte en elle une cosmogonie singulière. Il m’a semblé intéressant de l’utiliser comme élément de composition ou sujet principal, pour sa capacité à structurer l’espace environnant. De 1996 à 1998, j’ai peint la série de « L’Apocalypse », une fresque de personnages autobiographiques inspirée des Ecritures. Douze toiles de 2 x 2 m dont le leitmotiv était la rosace, gravée à l’aide d’un peigne. C’est ainsi que j’ai commencé à modeler la peinture en fines couches et à profiter de sa nature transparente. En supprimant le graphisme on arrive à deux possibilités : la simplicité des lumières ou l’image entière qui en recouvre une autre. Cela a été possible en exploitant la propriété de l’huile à sécher avec très peu de pigment. En recommençant l’opération autant de fois que nécessaire sur toute la surface de la toile, les aspérités disparaissent et laissent ce velouté agréable à l’œil. Pratiquement, c’est assez difficile à obtenir. Il est préférable d’utiliser un pinceau en soie souple ou en acrylique, assez large, comme les pinceaux à vernis, mais ceux-ci coûtent cher. Huile, essence, peinture, sont sans médium particulier, mais il faut encore une astuce technique pour y arriver. Un « secret de peintre » !

Frédéric : Gardons-nous alors de le dévoiler, ce secret restera à l’abri de sa coque de lumière. Mais revenons à la série « Rodox », qui est constituée de scènes touchant la sexualité, un sujet qui, dans notre modernité, reste paradoxalement toujours délicat à aborder, y compris en peinture. Avec ces scènes de bondage, tu t’éloignes aussi des sujets simples dont tu parlais plus haut. Alors pourquoi une telle affirmation ? et pourquoi, précisément, cette pratique érotique plutôt qu’une autre ?

Hervé : Il n’y a plus de contradiction si on accepte que la peinture découle d’une pensée autre que celle du langage, ni logique ni chronologique, et néanmoins déterminée. Les sujets simples posent des évidences ; avec ces évidences on élabore des idées simples, etc. La complexité de l’image aboutie est encore une évidence car dans le domaine de l’image tout est évidence. C’est sa grande supériorité sur le langage, qui recourt à la logique pour s’accrocher au réel comme on s’accroche à son amour par d’intarissables explications. Et justement, le sujet sexuel est le fait de beaucoup trop de discours. Vouloir l’esthétiser aboutit vite à une espèce de tyrannie. Si la sexualité est difficile à aborder en peinture, c’est précisément qu’une peinture s’interpose entre le regardeur et son désir, lui fait concurrence et finalement agace. Il peut être judicieux de contourner le sujet plutôt que de s’y soumettre. C’est pourquoi les « Rodox » privilégient la construction de situations insidieuses plutôt que leur intention ou leur conséquence. Ce sont les comportements qui forcent la pudeur. Mais son objet, le sexe, est rarement représenté. Il n’était pas non plus ma préoccupation première lorsque je peignais le bondage en question. J’étais en pleine période de « Rave », et la chorégraphie des suspensions m’intéressait pour sa parenté avec l’extase que le baroque occidental excelle à représenter. Le bondage n’est pas exactement un rituel sexuel. C’est une pratique du voir. Une fois « bandé », le corps demeure dans son immobile apesanteur, à mi-chemin entre suppliciés et bienheureux. Une sorte d’élévation qui coïncidait bien avec le flottement des raveurs. Je dis toutefois cela avec un bémol. Le sujet n’est pas épuisé, qui sait où il m’entrainera demain ?

.

Hervé Ic, peinture “glam électro” ou l’age d’or de la peinture

Hervé Ic, peinture “glam électro” ou l’age d’or de la peinture

entretien de l’artiste avec Frédéric Bouglé pour le Creux de l’Enfer, septembre 2007